1、大学教授の言う事が…全て正しいワケじゃない!

弘法も筆の誤り。猿も木から落ちる。河童の川流れ。

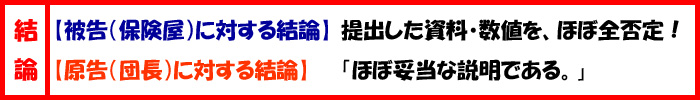

お互いの主張もほぼ出し尽くし、私と保険屋お抱えの鑑定人との白熱したバトルも終焉を迎え、『最終的にどっちが正しいか?』といった工学鑑定の結論を裁判所が依頼したM大学のY教授に出してもらった時の事である。≪右クリックで『名前を付けてリンク先を保存』をしてダウンロードしてください。≫

その最終結果で、Y教授が出してきた結論は私にとって非常に良い内容だったと思います。

だが、この結論とは別に教授が示した独自の鑑定は、とても私が納得できる物ではありませんでした。 むしろ大いに不満でした。

しかし、この時Y教授に対して抗議の文面を送る様な事はしませんでした。

実は裁判において、口頭での説明と私の弁護士の尽力によって、終盤でかなり条件の良い和解案を保険屋サイドから引き出していました。

事故から既に9年が経過…。

これ以上の裁判の長期化を防ぐ為に、Y教授の結論に対して意見せずに、私は保険屋の和解を受け入れたのでした。

本来ならY教授の書面に徹底的に噛み付いて、断固訂正を求める内容だった事は確かです。

私が噛み付く予定だった意見を知る事は、今後裁判で戦う予定のある人にとっては有益な情報であると信じています。

以下の内容では最終的に大学教授から出された鑑定結果を基に、『Y教授が言った事の何が間違いなのか?』を順に指摘して行きたいと思います。

そして、最終的に裁判所が中立な鑑定を依頼した大学教授が出した工学鑑定の結論ですら物理的に正しい内容とは言えず、問題が満載であった事を…この残念な現実を、、裁判で戦う予定がある人は特に肝に銘じておいてほしい。

2、教授が犯した3つの過ち!

何も分かっていなかった…

題名に書いた通り、裁判で私の交通事故の工学鑑定を行ったY教授は、3つ大きな間違いが有りました。そのお陰で、教授が予想した私の事故の様態は、実際のモノとは懸け離れた内容であり…それをあたかも真実であるかの様に披露されてしまったのでした。。。

ポカ1) 被告(加害者)車両の速度を時速18kmとした仮定

ポカ2) 被告(加害者)車両がセンターラインから右折を開始したとする仮定

ポカ3) 原告(団長)バイクの速度を時速46km(50km)とした仮定

教授の結論が出される前までに3年間…私が裁判所に提出した資料の内容は全く生かされていませんでした。

しかも、教授の結論ですら『物理的に不可能な項目を含む』様な、内容に重大な欠陥があるレベルでした…。

読者の皆様には、ひいき目無しで『私とY教授、どちらの言い分が本当に正しいのか?』を、考察しながら読み進めてください。

3、ポカ1:被告車両の速度を時速18kmとしたミス

最初の仮定が大間違い!

そもそも最初の条件からして間違いである。

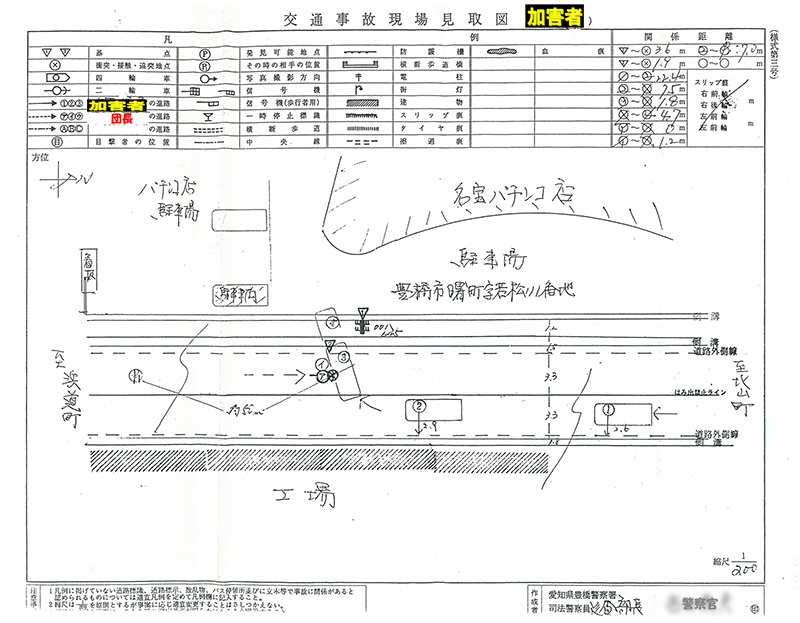

これはY教授が出した鑑定(P2)からの抜粋です。

赤アンダーラインの箇所が明らかな間違いであり、黄アンダーラインの箇所には、その理由にあたる内容が書かれています。

上記の背景赤の箇所「停止または限りなく停止に近い低速…」とした場合、何の証拠も無い状態で被告(加害者)にとって非常に都合の良い鑑定になります。

何の根拠も無い仮定が…交通事故鑑定人として、Y教授は自分がどれほど不公平な事を言っているのか理解しているのだろうか?

・原告(団長)バイクは低速だった(制限速度以下。)

・衝突角度も深かった(浅いと被告車両が曲り切れない。)

・それにも関わらず、被告車両のスライドドアは開く形で破損!

つまり、被告車両はある程度速度が出ていた!

(本当に一時停止したか?を問題にしている。)

…と、再三説明したはずだが、Y教授には何も伝わっていませんでした。

不明であれば断定はせずに『場合分けして説明』するのが常識である。

被告(加害者)車両の速度を時速18kmとするなら、そう判断した物理的な理由を説明してもらいたい所だが…Y教授の鑑定には、その様な明確な根拠は何ひとつ存在しませんでした。

あげ底?

被告(加害者)車両の速度を時速18kmとした仮定と一緒に、P5~P6では『加害者車の横転の可能性』についてY教授は言及しているが…これは明らかに蛇足であり、全く意味の無い内容です。前述の『1、大学教授の言う事が…全て正しいワケじゃない!』にも設置しましたが、ボタン

を押せば、Y教授の鑑定結果のPDFファイルをダウンロードできます。

(ボタンを右クリックして、ファイルを任意の場所に保存してください。)

平地で、しかも時速40km程度で横転する様な自動車は日本には存在しません。

急ハンドルを切ったところで、スピンや横滑りするのが関の山でしょう。

横転なんてしようものなら、即リコールです。

(以前、ベンツのAクラスが、走行テストの横転騒ぎで即リコールでした。)

しかも、本件の事故は被告車両の遠心力に反する方向からの衝突です。

つまり『衝突時のエネルギーにより横転』…と言う考察が不要な様態といえます。

(バイクがワンボックスを倒すって…どんな速度だろうか? バイクが気合を入れて特攻しても、99%無理な状態かと…。)

だから『時速18kmの平地走行で旋回した自動車の横転の危険性など、わざわざ説明する必要は無い』はずなのです。

ただの自己満足か? それとも、鑑定書面のページ数を稼ぐ為の行為なのか?

(※Y教授の鑑定結果のP5~P6を参照。)

仮に「被告(加害者)車両が時速40km以上で走った事実は無い!」と言う為に横転について主張したのであれば、この教授の説明では不十分です。

横転は最初から発生しない事案であって、横転しなかった事が『被告車両が低速であった事に関連付かない』ので、何ら説明になっていません。

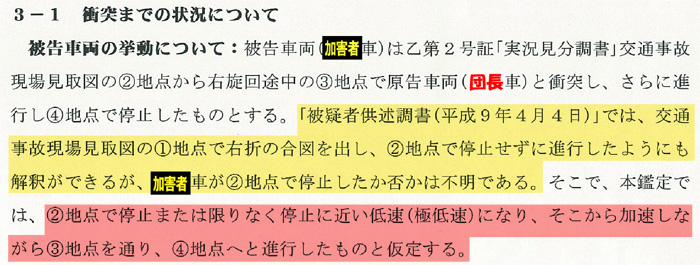

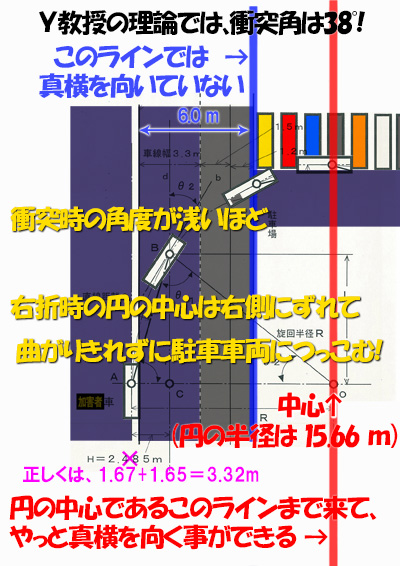

限界旋回速度から考えれば、もしもY教授の言う『浅い角度での接触(38°)』が真実なら…

・旋回半径は15.6m。(∵3.32/(1-cos38°)≒ 15.6…m)

・その際の最大速度は、時速47.4kmまで出す事が可能である。(∵V=√(μgR)に代入。)

とならなければおかしいのです。

つまり、『衝突角度が浅いなら、被告車両は高い速度が出せた!』と言えるのです。

Y教授の鑑定は、被告車両の低速(18km/h)と浅い衝突角(38°)が成立する理由について説明しなければならないのに、完全にそれを怠っているのです。

私、原告(団長)が主張する以上、考察すべき『被告(加害者)車両が時速40km以上で走ってきた。』 という可能性を完全に排除して、最初から『被告(加害者)車両は低速(時速18km)』と決めて考察を行った事は、明らかに怠慢であり、教授が誤った結論を出した大きな原因の1つと言えます。

原告(団長)の主張する『被告車両は時速40km以上。』が誤りだと言うなら、同時に、Y教授の言う浅い衝突角の主張も誤りである事に気付いても不思議ではないのです。

4、ポカ2:被告車両が右折を開始した場所

正面から来ているバイクを、見えないはずはない

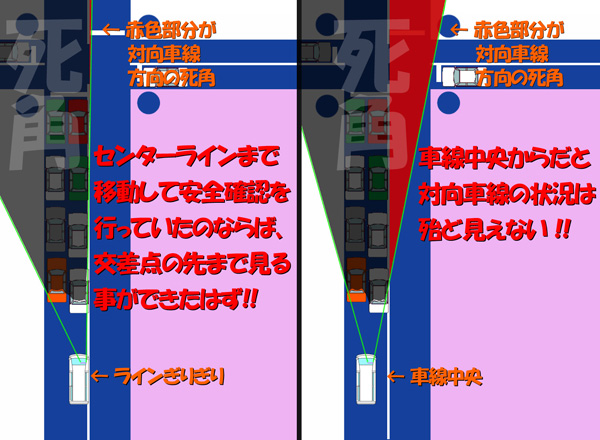

被告は確認しなかったのではなく、確認できなかったのではないか?実は、現場は非常に見通しの良い道で、もしも被告がセンターラインに寄ったなら、信号で止まっていた原告(団長)バイクはもちろんの事、その200mほど先の『次の信号(曙町)の交差点の状況まで把握できる!』はずなのです。(現場地図へのリンク:GoogleMapより)

つまり、被告車両が本当にセンターライン付近から右折を開始した場合、ごく自然に対向車線を走行する原告(団長)のバイクが目に入ったはずである。

ところが本件の事故で被告の言い分が正しいとすれば「被告は真正面から来てる物が見えていない…。」という状況になるのだ。

現場は、とても見通しの良い直線なのです。

見えていたにも関わらず…被告(加害者)車両は原告(団長)のバイクの直前に飛び出して来た、、無差別殺人と言う事なのだろうか???

もしも被告(加害者)車両がセンターライン付近から右折を開始していたのなら

① 被告は原告(団長)のバイクに当てるつもりで右折した。

② 被告は身体的に物体を認識する能力が欠如した状態で運転していた。

の、いずれかであったと言わざるを得ないのです。

センターラインぎりぎりなら対向車(バイク)は見えていたはずなのだ!

教授の仮定する『被告(加害者)車両がセンターラインまで寄って右折をしていた』は誤りで、実際の被告(加害者)車両は『車線中央から右折した』と考える事もできるのです。

(それとも見えているバイクに対し「殺す気満々で突っ込んだ!」と言う事なのだろうか?面識も無いのに?)

原告の前を走る車両がブラインドになって、原告バイクの姿をきちんと確認できていなかった可能性も考えられるだろう。

しかし、右折直前の原告バイクの前走車が居なくなった後には原告バイクの姿が見えていたはずなのである。

本当に、『深い角度』での衝突だった

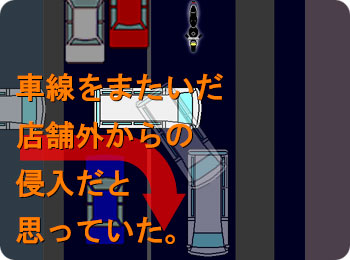

当初、私は対向車がぶつかったとは思っていませんでした。右折する対向車のライトを見た覚えが無かったからです。

代わりに、『店舗駐車場から対向車線を横断し、更に私の車線に侵入した自動車にぶつかったサンキュー事故』だと思っていたのです。

被告(加害者)車両のウィンカーは確認できなかったし、何より急に目の前の道をふさがれ、ブレーキどころかバイクのスロットル(アクセル)すら戻せない状態でした。

それ程に被告(加害者)車両は速度が速く、深い進入角度で私の走行する対向車線に侵入してきたのでした。

確かに衝突したのが被告の右折運動の途中であった事を考慮すれば、衝突時の角度が90°であった可能性は低いと思います。

しかし、衝突時の被告(加害者)車両の角度は真横かと思える程だったので…最低でも70°を超える深い角度での衝突だったと記憶しています。

つまり被告は、交差点で右折する為に中央寄りに停止している車両によって『安全確認の死角』が生じる車線中央から右折を行ったのではないだろうか?

以上の事を踏まえ、私が見た事故現場を証明できるかどうか検証してみたいと思います。

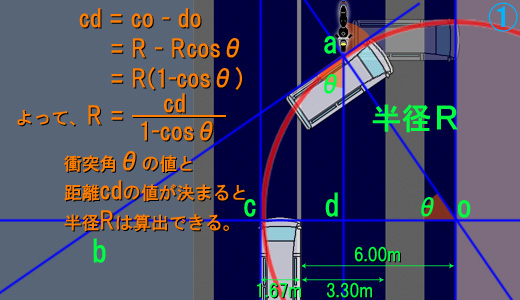

5、被告(加害者)車両の衝突角と回転半径の関係

教授が仮定した38°や40°の衝突角では、被告車両は曲がり切れない

もっと根本的なY教授の出した数値の大間違いを指摘しますと、そもそもY教授の言う38°(又は40°)という非常に浅い衝突角では、被告(加害者)車両は右折を完了できないのです。詳細は後で記述しますので、先に結論を言います。

原告(団長)バイクは走行していた自らの車線の中央で衝突した事実から、被告(加害者)車両は最低でも55.44…° つまり、私の事故では衝突角が55.4°より大きくなければ、右折を完了できないのです。

(円の中心(O)が駐車場内に入った時点で、被告(加害者)車両は曲がりきれていない事を意味する。)

Y教授の言う「衝突角度が38°や40°」だと、保険屋の仮定と一緒で…回転半径が大き過ぎて、駐車場に駐車中の車両に突っ込んでしまう状態なのです。

ちなみにこの事は裁判中に再三説明しました…しかし、完全に無視されました。

「Y教授!寝るな!目を覚ませ!!」…と、雪山で往復ビンタレベルの話なのです。

![[証明]被告車両がセンターラインから右折を開始した場合、半径R=1.67+6.00、R=7.67(m)、cd=1.67+3.30÷2、cd=3.32より、式R=cd/(1-cosθ)に代入して、7.67=3.32/(1-cosθ)、cosθ=1-3.32/7.67、よってθ=55.44864259…°、以上100歩譲って『保険屋の条件で被告車両が右折した』と仮定しても、接触角が55.4°を下回る事は無いのである。](gazou/4-5-2.jpg)

≪①衝突地点は不変。 右折完了地点も、駐車場の手前であるべき。≫

≪②被告が右折をしようと中央線に近寄った際、既に角度がついた状態だった≫

前述しましたが、被告車両が浅い角度で衝突した証拠は何1つ存在しません。

ところが、『深い角度で衝突した』と推察される証拠は幾つも存在しています。

・ 被告車両の速度が速かった事

・ その為、原告(団長)はブレーキや回避行動を一切行えなかった事

・ 被告車両のスライドドアが開く形で破損した事

・ 原告(団長)バイクは低速であった事(信号で停車状態から発進)

などなど…。

しかも、この道路は非常に見通しの良い道で、もしも被告が右折の前にセンターラインまで寄っていたなら、「正面から走ってくる原告(団長)バイクを確認出来なかった」…なんて事は、普通では考え難い状況なのです。

(2つ目の交差点の車両までも確認できる見はらしなのです!)

確たる物的証拠は存在しませんでしたが、被告は

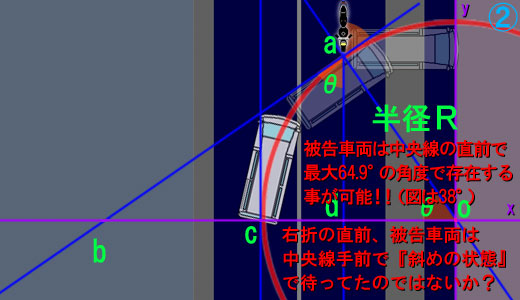

① 自らの車線中央から安全確認もせずに右折を開始した。

(もしくは、対向車線が見え難い状態であった)

② センターライン手前で停車したが、その時既に角度が付いた状態だった。

(最大64.9°まで可能!(上図は38°))

とも考えられます。

センターライン上で既に角度がついた状態で停車していたのならば、深い角度で原告(団長)バイクと衝突した事に矛盾は生じないと考えられるのです。

本件には該当しませんが、事故の際、当事者は『自分にとって都合の良い事実』しか口にしません。

真実は闇の中に葬り去られるです。。。

だから、事故後は素早く証拠写真を集める事を強くお勧めします!

(『はじめに』の『6、事故が起きたら…』参照)

残念ながら、私の事故では真実を証明する為の物証が無さ過ぎました。

(2か月の病院送りは致命的でした…)

ただ、衝突前に私が見た被告車両の動きは、少なくとも保険屋や教授が言う様な時速10km前後ののんびりした動きなどでは全然なかったし、角度も深かった事だけは声を大にして皆さんにお伝えしたいと思います。

6、被告車両の速度は時速18kmではなかった

教授の仮定も、ツッコミ所は保険屋と同じ

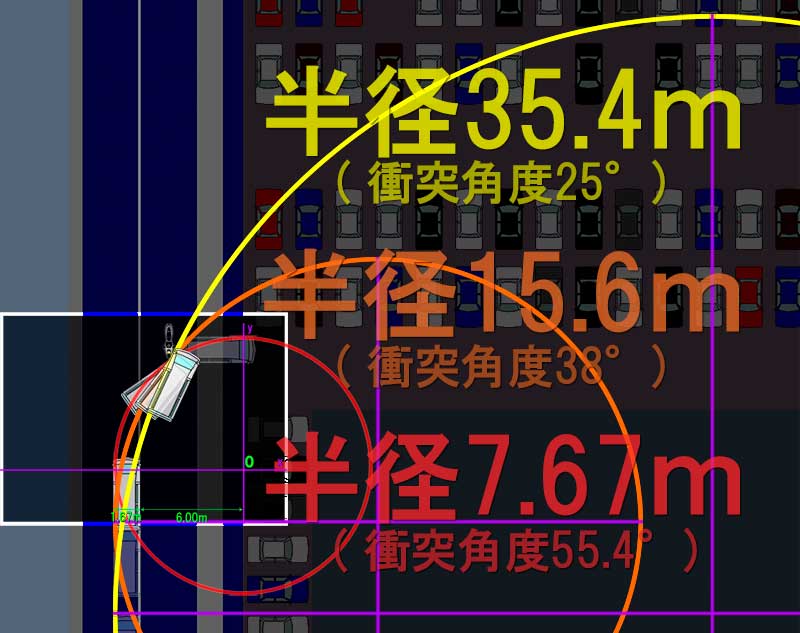

≪縦横比が正しくないY教授の説明図 (DL資料:P14『付図1』加筆版)≫ Y教授の出した結論

Y教授の出した結論 『衝突角38°、回転半径:11m、団長バイク:時速50km、加害者:時速18km』

は、完全に誤りです。

回転半径も計算方法を間違っていて、正しくは、もし衝突角が38°なら、回転半径は15.66mと算出できます。

(※40°なら、14.19…(m))

駐車場の手前(青線)までで移動したX軸方向の距離は7.67m。

(センターラインから左図の青線までの距離6.00m + 車幅1.67m)

駐車場内に入ってから右折完了までに移動するX軸方向の距離(図の青線から赤線までの距離)は、15.66 - 7.67 = 7.99…mとなる。

センターライン+車幅→青線までより、青線→赤線の方が距離は長いはずだが…Y教授の出してきた資料(左図)はそんな事すら無視した図なのです。

駐車中の車両や対向車線の車両に衝突してでも、大きな回転半径で曲がる必要が…その様な必然性が一体どこに有るのでしょうか?

(特に上図の被告車両の右折運動における 『中心』 の位置に注目してください。)

専門分野の大学教授が、何の理由も無く堂々と曲り切れない半径Rの値になる衝突角38°~40°で結論を出してきたのでした…。

普通の右折時には、『曲ろう!』と思った道路の直前か、下手をしても道路に進入した2~3m先では真横(進行方向)を向いています。

それより(7.67mの道幅で変化できる角度から)更に7.99m(円弧にして 8.38m) 先に進んでやっと右折が完了する状態だと言っているのです。

…これは、もう一度自動車学校に通い直す必要が有るレベルでしょう。

もちろん、Y教授の言ってる事が正しければ…の話です。

あまりに常識外れの仮定であり、残念ながら御伽話に等しい内容なのです。

(※ 完全に間違いです。半径が大き過ぎ!…つまり接触角が浅過ぎます。)

実は、事故後に被告車両が進入したパチンコ店駐車場内の道幅は、自動車がギリギリすれ違える程の幅しかありません。

Y教授の言う様な、大きな半径での進入は、駐車車両・縁石・駐車場手前のフェンス・対向車等とぶつかる状態なのです。

そもそも上の図は、

1、なぜ回転半径Rの中心が、最初から駐車場内に入ってるのか!?

2、回転半径Rって、車両の中心じゃなくて端で測る物では!?

(重心に注目? だとしたら最小回転半径も重心で考えるべきでは?)

3、被告車両は車幅:1.67m、全長:4.36mです。 縦横比が狂い過ぎでは!?

(位置関係とか数値とか分かってないのでは!?)

…と、出オチに近いツッコミ所満載な内容なのです。

(見た瞬間「何でやねん!?」と言いたくなる様な間違いだらけの図なのです。)

上の図を見た瞬間、Y教授が鑑定でミスを犯している事が予想される『ガッカリな状態』なのです。。。

どんな競技でも、審判がルールを間違えるとヤジられる

有り得ない事を『有り得ない』と気付けない…そんな人物に裁判の結論を左右する重大な鑑定を任せていて、本当に今の状態で大丈夫なのだろうか?保険屋の主張は論外ですが、大学教授が出した結論も『現実離れした運転で考察された、荒唐無稽な仮定』でした。

(この駐車場内は道幅が狭く手前には縁石とフェンスが存在するので、駐車場内に入る前に右折を完了する必要があります。)

確かに、運転としては『行う事が可能』です。

意図的に別の接触事故を引き起こす必要が有りますが…。

しかし、そんな運転を行う必然性は無いし、行った証拠もありません。

結論として断言するなら、Y教授はその様な運転を行った必然性を説明し、物証も示すべきです。

(加害者はその様な運転を否定していますが…。)

いや…回りくどい事を言わずハッキリ言ってしまえば、「衝突角が38°」なんて回答が有り得ないんです。 Y教授っ!

鑑定書を見る限り、教授は『実況見分調書』の『交通事故現場見取図』を妄信している様ですが、これらの図はそのままでは使えません。

しかし、これを正として定規で出た距離や分度器出た角度から衝突角を計算したから、こんな38°とか40°とか…現実離れした数値が飛び出してきたのではないだろうか。

そんな行為を鑑定だと言うなら、私はもう何も言いません。

(驚く事に、実況見分調書に分度器をあてると38°~40°くらいなんです…。)

『横転の可能性』は無いので蛇足だし、『有効衝突速度』の記述(P8~)なんて、何を言っているのか、サッパリ意味不明です。

(何で重量比でバイクの速度が算出できるのか? 速度を断定するのに必要な証明は何一つ行われていません。)

以上、本件事故でY教授が結論として出した書面は、『原告バイクの速度は速かった』と言う結論ありきで作られており、とても鑑定とは呼べない書面である可能性が高いと言わざるをえません。

(本当に、速度は出してなかったので…いくら御託を並べられても、曲げる事はできません。)

「蛇足だ!」と注意した前述の『横転の可能性』に関しても、意味がある記述だと仮定すれば…『被告車両の速度は低かった』と仮定した保険屋の言い分を補佐する役割を持っています。

上の『教授の仮定も、ツッコミ所は保険屋と同じ』の図で縦横比が不整な理由も、駐車場内では自動車がギリギリすれ違える程の道幅なのに、それを隠す為にわざと被告車両の幅を狭くした…だからヘンテコな図が出来上がったとも考えられます。

それでは、保険屋の『間違った仮定』の片棒を担ぐ様な間違った鑑定を…なぜ教授は行ったのだろうか?

理由は不明です。

しかし…間違いや勘違いではない『意図的な行動』を、Y教授の鑑定書面から強く感じたのは私の気のせいでしょうか…?

保険会社とズブズブで、

Y教授「研究費と言う名の袖の下を貰っている関係上、保険屋よりの答えしか書けなかったんだ!(スマン!スマン!)」

と言うならまだ納得できます。 (納得するの!?(笑))

しかし、この鑑定を「100%の実力で書いた!」と言われるのであれば、学者として『かなり危険な状態』である事を認識された方が良いかもしれません。。

(平成25年3月にめでたく定年退職され、既に『大学教授』という立場には居ない方なのでご安心ください。)

どちらにしても、学識を中立公正に扱えない知識人の存在は社会が困惑します。

他所でも同様の問題が起きない様に…何らかの対策をお願いしたい所です。

【 提案 】

一つ司法関係の方に提案ですが、『最終判断を行う鑑定人を匿名にし、かつ、複数人で行ってみては如何でしょうか?』

つまり、交通事故の工学鑑定においては、袖の下が通り難い匿名の体制を作り、かつ、一方に加担する事を目的に作られた様な、『物理的に矛盾する鑑定』は排除する仕組みを内包させる事が望ましいと思うのです。

1つの事故に対して3人以上の有識者で結論を出させ、互いの鑑定に対しても『不適切な内容に対しては論破する事を許可』して過失の結論を導く事にしては如何でしょうか。

鑑定のコストは単純に3倍ですが、間違った結論を激減させ、精度は3倍以上になり、それ以上の価値を手にできる事でしょう。

しかも、筋の通らない鑑定は書けない&採用されない体制が即座に作られます。

(自分以外の人間が全然違う結論を出したら、学者としてダメな事が白日の下に曝されます。 工学鑑定の質が高まる体制が自然に作られます。)

つまり、『袖の下は無意味!』&『学者も完全に実力重視!』そんな社会的な仕組みが出来上がります。

同時に、嘘・捏造・希望的観測による都合が良過ぎる事故状況といった内容を含む鑑定は一切書けなくなります。

(嘘偽りの鑑定を書く事自体は可能ですが、他の会員から即座に『不良鑑定人』のレッテルを張られ、鑑定は抹殺される事になります。)

忙しい中でも、もう少し熱の籠った鑑定を行って頂ける様になる事でしょう。

(本業が忙しいなら、最初から鑑定の仕事を受けないでください。 鑑定される側の人間の身になってください。)

上は一例なので、もっと優れた方法が有れば、そちらを採用して貰って結構です。

『真実に近付こうとしない形骸化した工学鑑定』を容認してしまう体制から1日も早く脱却する事を祈るばかりです。

『正しい答えに素早く到達する仕組みを機械的に作る』のは理系の人の方が得意なので、まずはその力を集めて、仕組み作りから行う事をお勧めします。

少なくとも複数人鑑定人が居れば、私の裁判の時の様な鑑定人不在の不手際は起きない事でしょう。

現状の問題点を理解して、新体制への改革を前向きに考えて頂けますと幸いです。

7、ポカ3:見当違いである原告バイクの速度

そもそも、重量の比で速度の比が出るワケではないのだが…

実際に事故の際、私はスピードを違反していませんでした。何度も言いますが、コレだけは真実を曲げる気はありません。

では、Y教授の鑑定を否定すべく、最後の反論を以下に書きたいと思います。

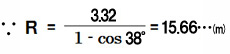

既に上で記述したポカ1、ポカ2の結論より、事故時の衝突角を70°として、その時の被告(加害者)車両の速度を39.9km/hとした場合、原告(団長)のバイクの速度は、次の式で求められます。

(P8、教授の鑑定書下方の『Vs0 = …』の数式を引用)

となり、団長車の衝突前の速度は約34km/hとなります。

私は40km/h以下だった事を主張していたので、誤差を考慮しても妥当な値です。

ただ、なぜここで有効衝突速度の値から原告バイクの速度が算出できるのかは…未だに謎です。(DL資料P8の式で、×50の根拠が無いので…)

以上、Y教授の数式(DL資料:P8参照)を引用しても、私(団長)の主張に対し物理的に大きな矛盾が生じる様な値は検出されませんでした。

『バイクは高速だった!』と、誤解された理由

Y教授までもが「バイクの速度は50km/h」と、有り得ない仮定を繰り返す理由について考えてみました。恐らく…原告(団長)バイクのフロントフォークの状況から推察して、結論有りきの仮定を行ったのではないだろうか?

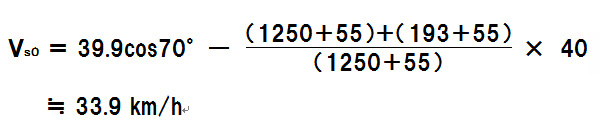

先に事実から言うと、『原告(団長)バイクのフロントフォークは、事故後分離していなかった』。

これが真実です!

小さな図を引き延ばしたので画像は荒いですが、『実況見分調書』に記載されていた次の写真をよく見て頂きたい。

上の画質の荒い写真のコピーでは確認し難いかもしれませんが、原告(団長)のバイクのフロントフォークは、確かに繋がった状態でした。

上の写真は、二次災害を避ける為にパチンコ店駐車場前の側道までバイクを移動させた後に写した写真だと思われますが、フロントフォークは離れずに繋がっています。

つまり、前輪が後退してキャブレターを凹ませたのではなく、別の何か(被告車両の車体の一部)が当たって凹んだと思われます。

もっと決定的だったのが、このバイクを引き上げてくれたバイク店(㈲ホンダサービスM2)の店員さんの証言で、

もっと決定的だったのが、このバイクを引き上げてくれたバイク店(㈲ホンダサービスM2)の店員さんの証言で、店員「事故後のバイクのフロントフォークは外れてなかったんだけど、軽トラックの荷台に載せようとした時に前輪が大きくはみ出したので、運び易い様に前輪をはずして倉庫まで運びました。」

そして、そのまま前輪を直さずに、写真撮影が倉庫内でされた…との事です。

保険屋は「フロントフォークは折れ 離脱した」としているが、実際には『ジョイント部分で外されていただけ』でした。(タイヤの空気もパンパン!)

写真からも、ねじ山を含めて全ての部品が欠けずに存在している事が確認できます。

つまり、折れていないし、もちろん離脱したわけでもありません。

(バイクショップが回収の際に前輪を外して運んだ為、分かれているのです。)

それと、写真を見ての通り、傷ついている個所は幾つも有ったが『フロントタイヤ自体はパンクせずに形状を保っていた』事からも、原告(団長)バイク自体はそれほど速度は出ていなかった為にホイール部分はそれほど破損しなかった事実が伺えます。

(チューブレスホイールはホイールの一部が凹むだけでパンクする構造であり、『ホイールに凹みが無かった事を意味する左の写真』は、原告バイクが低速であった事を示唆しています。)

つまり、保険屋が言う様な『前輪の破断』が無いばかりか、原告バイクの速度超過によるフロントフォークの破断ではなかったのです。

(もちろん、空を飛ぶ事なんて論外です!)

バイクが高速だった証拠は何1つ存在しません。

私自身もその様な運転をした覚えはありません。

その全てがでっち上げだったのです。

8、以上より、教授の出した鑑定は誤っています

結局、ほとんど何も見ていない!

事故の直後、フロントフォークは左右ともに繋がっていました。これは紛れもない事実です。

「フロントフォークが離脱していたから時速50km以上だ!」とする保険屋の理論はそもそも該当しません。

私もフロントフォークの件については気付くのが遅くなってしまいました。

裁判中に書面でツッコミが出来なかった事は、今でも非常に悔やまれる所です…。

これによって、保険屋お抱えの鑑定人が言う嘘を、残念な事にY教授が半分以上鵜呑みにしてしまった可能性も否定できないのです。

これらは全て、裁判中に嘘を発見出来なかった私自信の責任です。

ただ…泣き言を言えば、『書面や写真の中に潜む矛盾を見つけ、鑑定の結論に反映させて書く』のが工学鑑定人の仕事ではないでしょうか?

教授の手持ちの資料でも確認できたはずなのです。

バイク屋の店員さんの話も、実際に店に行かなくても電話で聞ける話です。

私(原告)は、散々「相手(被告車両)が急に突っ込んできた!」と裁判中に書面で訴えていたはずです。

交差点の赤信号で停車していた状態から原告バイクは発進しているわけだから…スピードは出せない(出ない)状態です。

しかも、事故の際、原告が乗っていたバイクが『慣らし運転中のバイク』とくれば…尚更です!

(Y教授もバイク部でバイク好きだから、分かるでしょ!?『慣らし運転中』は回転数上げないのがセオリーなんだから、速度出るワケないでしょ。)

原告(団長)バイクのブレーキ痕が無かった事も、状況証拠の1つと考える事が出来ます。

「ブレーキが掛けれない程、急にぶつかった」と考えれば、被告車両の動きも、もう少し違った形でシミュレート出来たはずなのです。

「不明なので…」と言って、それ以上の言及や考察を避けるのは…鑑定としてどうなのでしょう?

不明なら、考えられる全シミュレートを行った上で、最も可能性の高い物を選択してはどうだろうか!?

まぁ、、裁判においては『疑わしきは罰せず』が基本なので、きっと難しい面も有るのでしょう…。

でもせめて、最低でも『物理的に矛盾しない鑑定結果』を結論として提出して貰いたかったです。

以上、大半泣き言ですが…Y教授が本件事故の結論として裁判所に提出した書面は、工学鑑定と呼ぶにはあまりに『物理的に説明のつかない矛盾を含む内容』だと言わざるを得ないものでした。

最後の砦が、この状態

本当に、お粗末な内容でした。私が言うのも恐縮ですが…これは本当に大学教授が出した結論なのでしょうか?

(学生に書かせたのかな?)

私が通っていた大学の教授は、「何でそんな事まで知ってるの!?」と驚かされる事が多い様な変態(びっくりする程知識量の豊富な人)が多かった気がします。(同時に厳しいツッコミで嫌な汗もかかされるのですが…。(笑))

大学教授と言う最高峰の博学が、、、公式を間違え、式の使い方を間違え…有り得ない数値を出す様なお粗末な事を本当にするでしょうか???

本件の鑑定結果は、常に自己否定を行いながら答えを探す大学教授と言う名の理論屋が出した答えだとは到底思えない内容なのです。

全国の交通事故後の裁判において、私と同じく間違った結論で裁判結果を左右させられたなんてケースが、実は結構な数存在するのではないだろうか!?

特に私の裁判のケースでは、Y教授は結論(DL資料:P11~P13参照)として…

・ 被告側(保険屋)が主張してる事は、ほぼ全て間違い。

(ダメ出しのオンパレード!)

・ 原告側(団長)が主張してる事は、概ね正しい。

と言っているのに、、なぜ教授が出した工学鑑定の内容は被告(保険会社)寄りの内容になっているのか?

正解だと言い切ったコッチ(原告側)の主張に合わせるのが普通ではないのか?

保険屋に近い結論で物理的に間違うメリットは何か?

残念ながら、物理的には誤りの結論が出されても、裁判長も弁護士も『大学教授の言った事は正しい』と思い込んでしまう恐れが有ります。

困った事に…物理を知らない人は、間違いに全く気付かないのです。

裁判長は気付きません。

弁護士も気付きません。

誰も間違い(嘘?)に気付かないのです。

現に私の事故では、教授の出した結論の値では『曲がり切る事が出来ない』もしくは『事故を起こす為に曲がった』となってしまいます。

しかし、『大学教授が出した間違った答え』は、たとえ間違っていたとしても『正しい答え』として認識されてしまうのです。

正しい事が正しく認識されない世の中…。

私はその状況を、非常に恐ろしいと感じています。

そして、加害者が擁護され被害者が苦しめられるケースが多数存在する現実を打開する必要が有ると思っています。

9、大学教授から受けた洗礼

以上で全否定したY教授の鑑定は、かなり急ピッチで作られた粗悪品です。実は、Y教授は急に裁判所から工学鑑定の依頼を受けた『リリーフの教授』で、通常の鑑定で用意される時間の半分以下しかない状態で作られた鑑定なのです。

(だからと言って、鑑定の間違いが許されるワケではありませんが…。)

消息不明! O教授!!

①:脱走! 教授1号!実は、私の裁判では裁判所が最初に工学鑑定を依頼したNK大学のO教授が…結論も出さずに逃亡した影響で、こんな事になってしまったのでした。

当時の私は、大学教授がどんな結論を出すのか心待ちにしていました。

(団長「俺の理論に間違いは無い。 しかも事実だ。 教授なら分かるだろ? 分かってくれるだろ!」…と。)

しかし…待てど暮らせど結果は一向に出されないまま時間だけが無常に過ぎていったのでした。

結論が出される予定だった日を遥かにオーバーした時点で、私も時間を見つけては裁判所を訪れて、「一体、どうなっているのか? いつ結果が出されるのか?」と裁判所の担当者に詰め寄ったのでした。

しかし、担当者から返ってくる言葉は「まだ分かりません…」と、力の無いものばかりでした。

それもそのはず…裁判の途中からO教授との連絡は完全に途絶え、消息不明になってしまったそうです!

裁判所の担当者は毎日O教授と連絡を取ろうとしたのだが応答は無く、仕方無く大学に問い合わせたところ「定年退職されました♪」と、にこやかな返事が返ってきたそうです…。

非常に残念な話ですが、これが21世紀の大学教授のクオリティーです!…とまでは言い切れないのですが、、、『大学教授逃亡事件』は、私が初めて戦った自らの裁判で受けた、忘れられない『驚愕の洗礼』でした。

裁判所はこの教授に事故の結論を託してて、大丈夫なのか?

②:支離滅裂…玉虫色の結論! 教授2号!そして、後任で鑑定を行った上のM大学のY教授。

1人目のO教授は消息不明。

その後任としてY教授が決まった時点で、短時間で事故の理解を深める為に、「口頭による質問を受け付けましょう!」と言う、私と保険屋と裁判所の心優しい『四者会談』の提案をしたのでした。

しかし、Y教授からは「結構です!」と、スッパリ断られたのでした。

それなのに最終的にピントがズレズレの結論を出してくるとは…どう言う事なのだろうか!?

事故の工学鑑定では、少しは他人の意見に耳を傾けた方が良いのではないだろうか?

情報は多ければ多い程、事故原因を判断する精度は高くなる!と…私は思います。

(話を聞くだけ聞いて、『取捨選択は教授の自由』にされれば良いのです。)

原告は団長バイクの速度を40km/hと主張。

被告(保険屋)は73.8km/hと主張。

「それじゃあ、間を取って50km/h で!」

…これがY教授の出した結論です。

しかもY教授の仮定は『結論ありき』で作られた可能性すらあります。

本当にガッカリしました。

最終的にY教授が出した結論は、前述した通り、専門分野の大学教授でありながら…素人の私がボロカスに言いたくなる程、物理的に矛盾した内容でした。

必要な場合は、保険屋にも大学教授にも全力で噛み付け!!

以上、交通事故の工学鑑定において様々な不手際を差し引いた上でも、国立大学・私立大学に関係無く、裁判における最終的な判断(鑑定)を行う大学教授のモチベーションの低さが露呈する状況でした。ただ…大学教授も人間です。

時には間違えます。

物理的に有り得ない間違いもします。

だから注意してください。

たとえ相手が大学教授でも、言ってる事が全て正しいと思ったらダメです!

間違いを見つけた時には遠慮せず、臆する事無く意義を唱えてください。

毎年多くの鑑定を行われる自動車工学関係の大学教授からすれば、私の事故の鑑定は『多数行う交通事故の工学鑑定のほんの1つ』だったのかもしれません。

本業の大学教授も、それ以外の活動も忙しくされているのかもしれません。

しかし、そんな教授が片手間に行っている交通事故の工学鑑定も…当事者にとっては、人生を大きく左右される程の影響力を持つ重大な鑑定なのです。

どんな鑑定も、やるからには最後まで気合を入れて取り組んで頂きたいのです。

貪欲なまでの情報収集など、鑑定をする上では当たり前の行動です。

原告・被告の双方の主張の中間地点が落としどころなワケがありません。

結論に至った『根拠』が重要なのです。

その点を理解してないから、こんな恥ずかしい大間違いの鑑定を行ったのです。

大学教授が最終的に誤った鑑定を行ってしまうと、判決を覆しかねない内容が『最終的な結論』として裁判で採用されてしまう可能性が高いのです。

最終結論を出す人間の持つの責任の重大さを…それを行う全ての学識経験者は自覚してください。

宜しくお願い致します。